Inhalte dieser Seite

- 1 Was ist das CECS?

- 2 Ursachen und Pathophysiologie des CECS

- 3 Canine Epileptoid Cramping Syndrom oder Epilepsie? Die Unterscheidung ist nicht immer einfach

- 4 Diagnose: Anamnese und klinische Untersuchung

- 5 Weiterführende Diagnostik

- 6 Grundlagen und Therapie bei CECS

- 7 Medikamentöse Behandlung

- 8 Unterstützende Maßnahmen

- 9 Canine Epileptoid Cramping Syndrom im Alltag

- 10 Was du mitnehmen solltest – Zusammenfassung

Anschließend an unseren Blogbeitrag zur Epilepsie wollen wir dir heute das Canine Epileptoid Cramping Syndrom (CECS) des Hundes vorstellen. Obwohl die Liste an Ursachen für Krampfanfälle beim Hund lang ist, ist erst seit der Jahrtausendwende eine weitere Gruppe neurologischer Erkrankungen in den klinischen Alltag der Tierärzte eingezogen: die paroxysmale Dyskinesien, zu welcher aus das CECS gezählt wird.

Im Folgenden findest du die wchtigsten Informationen zu Symptomen, Risikofaktoren und zur Diagnose. Du lernst wie sich CECS von Epilepsie unterscheidet und wie du betroffenen Hunden diätetisch helfen kannst.

Was ist das CECS?

Das Canine Epileptoid Cramping Syndrome (CECS) zählt zu den sogenannten paroxysmalen Dyskinesien. Diese umfassen eine Gruppe unwillkürlicher, krankhaft gesteigerter Bewegungsabläufe – sogenannte hyperkinetische Bewegungen – wie etwa Muskelzuckungen oder -krämpfe.

Die wissenschaftliche Definition lautet:

„Paroxysmale Dyskinesien sind gekennzeichnet durch anfallsartig auftretende, unkontrollierte Motoraktivität (gesteigert oder reduziert) bei unbeeinträchtigtem Bewusstsein, die nicht mit epileptischer elektrischer Gehirnaktivität einhergeht.“

Der Begriff Dyskinesie stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt etwa „schlechte Bewegung“. Das Wort paroxysmal beschreibt die wiederkehrende, intermittierende Natur dieser Bewegungsstörungen.

Diese Bewegungsstörungen sind in der Regel episodisch wiederkehrend und dauern meist Sekunden – in selten Fällen auch deutlich länger – an. In aller Regel sind die Ereignisse selbstlimitierend, d.h. sie hören von selbst wieder auf. Zwischen den Epsioden zeigen die betroffenen Hunde keine Symptome.

CECS kann prinzipiell bei allen Hunderassen auftreten, jedoch ist die Häufigkeit bei Border Terriern deutlich höher, was auf eine genetische Prädisposition hindeuten könnte. Aufgrund dieser signifikanten Häufig wird die CECS in der Literatur auch als “Syndrom der Border-Terrier” bezeichnet.

Ursachen und Pathophysiologie des CECS

Nach aktueller Studienlage wird angenommen, dass das Canine Epileptoid Cramping Syndrome (CECS) auf eine Funktionsstörung im Bereich der Basalganglien unterhalb der Großhirnrinde zurückzuführen ist. Das Thema der paroxysmalen Dyskinesien stellt jedoch ein noch junges Forschungsfeld in der Tiermedizin dar – entsprechend ist die genaue Pathogenese bislang nicht vollständig geklärt.

Der Border Terrier weist im Vergleich zu anderen Rassen eine signifikant höhere Prädisposition für diese neurologische Störung auf. Auch bei weiteren Rassen – darunter Bichon Frisé, Boxer, Cavalier King Charles Spaniel, Chinook, Deutsch Kurzhaar, Jack Russell Terrier, Labrador Retriever, Malteser, Markiesje, Norwich Terrier, Scottish Terrier, Sheltie, Soft-coated Wheaten Terrier, Welsh Terrier und Yorkshire Terrier – wurden Fälle beschrieben. Die bisher umfassendste Datenlage besteht jedoch für den Border Terrier.

Es wird vermutet, dass viele paroxysmale Dyskinesien einen genetischen Ursprung haben. Für einige Rassen konnte bereits ein Zusammenhang zwischen bestimmten genetischen Mutationen und dem Auftreten der Bewegungsstörung wissenschaftlich belegt werden. In Einzelfällen ist sogar ein konkreter Gendefekt bekannt, der sich diagnostisch nutzen lässt – so zum Beispiel beim Border Terrier, Labrador und Jack Russell Terrier.

Darüber hinaus werden auch strukturelle Veränderungen im Gehirn als mögliche Auslöser des CECS diskutiert. Zu den potenziellen Ursachen zählen vaskuläre Ereignisse (wie Blutungen oder Thrombosen), entzündliche Prozesse (infektiöser oder immunvermittelter Natur), Traumata sowie Neoplasien (siehe hierzu auch das Vetamin-D-Schema in unserem Blogbeitrag zur Epilepsie).

In seltenen Fällen wurden medikamenteninduzierte paroxysmale Dyskinesien beobachtet – insbesondere im Zusammenhang mit der Gabe von Phenobarbital oder Propofol.

Neben der genetischen Komponente gibt es Hinweise auf eine spezifische Form der Glutenunverträglichkeit als potenziellen Auslöser. In diesem Zusammenhang wird das CECS zunehmend als glutensensitive Bewegungsstörung beschrieben. Auch der Begriff „Paroxysmale Gluten-sensitive Dyskinesie (PGSD)” findet in der Fachliteratur vermehrt Anwendung, da er die Erkrankung in Bezug auf Ursache und Erscheinungsbild präziser beschreibt.

Insbesondere beim Border Terrier wird diese Form der Dyskinesie gehäuft beobachtet. Eine bedeutende Rolle spielt dabei die Bildung spezifischer Antikörper, insbesondere Anti-canine Gliadin IgG und Anti-canine Transglutaminase IgA, die diagnostisch genutzt werden können. Positive Antikörpertiter wurden auch bei Mischlingen, dem Standard Pudel, Cairn Terrier, Rhodesian Ridgeback und Zwergspitz festgestellt.

Symptomatik – Wie äußert sich eine CECS-Episode beim Hund?

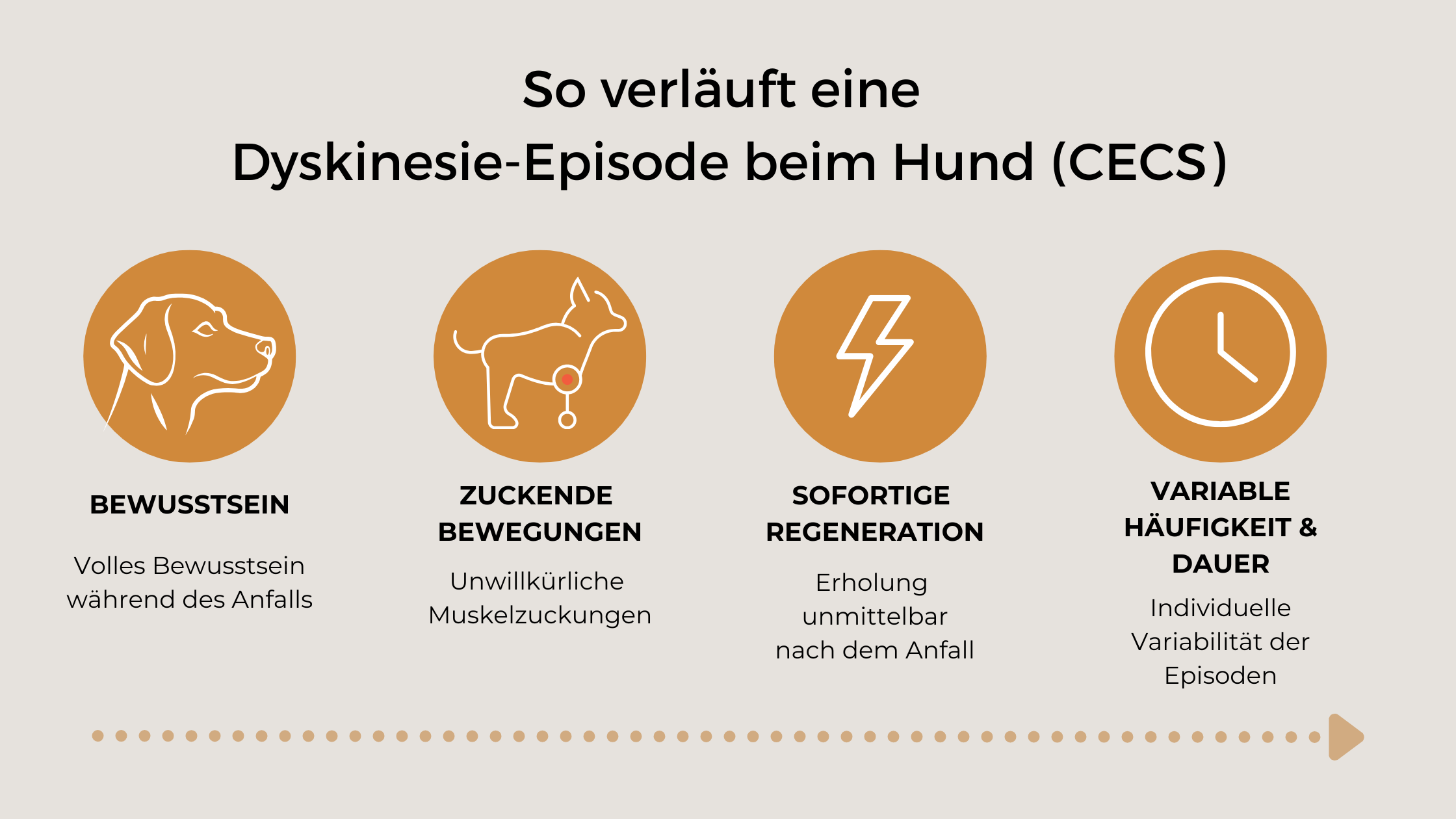

Während einer Episode zeigen betroffene Hunde unwillkürliche, meist zuckende Bewegungen einzelner oder mehrerer Gliedmaßen. Die Anfälle variieren stark in Dauer und Schweregrad – von lokal begrenzten Muskelzuckungen bis hin zu kräftigen Krämpfen aller vier Gliedmaßen. Generalisierte Anfälle, wie sie bei klassischer Epilepsie auftreten, sind hingegen sehr selten.

Ein entscheidendes Merkmal: Das Bewusstsein bleibt während des gesamten Anfalls vollständig erhalten. Die Hunde sind ansprechbar und orientiert, was CECS deutlich von epileptischen Anfällen unterscheidet. Diese Besonderheit ist ein diagnostisch relevanter Hinweis, der bereits im Rahmen der Anamnese auf eine Dyskinesie hindeuten kann.

Unmittelbar nach Ende einer Episode regenerieren sich die betroffenen Hunde innerhalb von Sekunden und wirken wieder völlig unauffällig. Auch das unterscheidet CECS von epileptischen Anfällen, bei denen oft eine postiktale Phase mit Desorientierung, Erschöpfung oder Verhaltensänderungen folgt.

Die Häufigkeit, Intensität und Dauer der dyskinetischen Episoden können sich sowohl zwischen verschiedenen Hunden als auch bei demselben Tier im Verlauf unterscheiden.

Eine weitere Besonderheit von CECS ist das gleichzeitige Auftreten gastrointestinaler Symptome. Etwa die Hälfte der betroffenen Hunde zeigt neben den motorischen Auffälligkeiten auch lautes Bauchgrummeln (Borborygmie), Erbrechen oder Durchfall.

Die ersten Symptome treten in den meisten Fällen um das dritte Lebensjahr auf. Allerdings kann der Beginn sehr unterschiedlich sein – von einigen Wochen bis hin zu sieben Jahren.

Canine Epileptoid Cramping Syndrom oder Epilepsie? Die Unterscheidung ist nicht immer einfach

Die Abgrenzung zwischen CECS-Episoden und fokalen epileptischen Anfällen kann im Praxisalltag eine echte Herausforderung sein. Neben einem Elektroenzephalogramm (EEG), das epileptische Aktivität im Gehirn sichtbar machen kann, spielen auch Videoaufnahmen der Episoden und eine detaillierte Beschreibung der Bewegungsabläufe eine wichtige Rolle für die Diagnosestellung.

Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten klinischen Unterschiede zwischen Canine Epileptoid Cramping Syndrom (CECS) und Epilepsie zusammen und kann als Orientierung in der Differenzialdiagnose dienen.

| Merkmal | CECS (Dyskinesie) | Epilepsie |

|---|---|---|

| Präiktale Phase (Aura) | Nicht typisch oder schwer erkennbar | Häufig vorhanden (z. B. Unruhe, Kontakt suchen) |

| Bewusstsein während des Anfalls | Vollständig erhalten | Oft vermindert oder nicht vorhanden |

| Autonome Zeichen (Urinieren, Speichelfluss) | Selten | Häufig |

| Dauer des Anfalls | Meist 2 bis 30 Minuten | Variabel, meist Sekunden bis wenige Minuten |

| Postiktale Phase | Keine – sofortige Erholung | Typisch: Desorientierung, Müdigkeit, Verhaltensänderung |

| Phase zwischen den Anfällen | Völlig unauffällig | Oft ebenfalls unauffällig |

| Ansprechen auf Antiepileptika | Selten oder keine Wirkung | In vielen Fällen wirksam |

| Ansprechen auf glutenfreie Diät | Teilweise sehr gut – insbesondere bei Border Terriern | Keine bekannte Wirkung |

| Trigger | Stress, Aufregung, Anstregnung, Bewegung | Unterschiedlich – meist aus der Ruhe heraus |

Diagnose: Anamnese und klinische Untersuchung

Die Diagnose von CECS ist nicht immer leicht zu stellen. Das liegt vor allem an der variablen Ausprägung der Symptome, die unspezifisch sein und individuell stark variieren können. Hinzu kommt, dass die Beschwerden episodisch auftreten und zwischen den Anfällen oft keinerlei Auffälligkeiten bestehen.

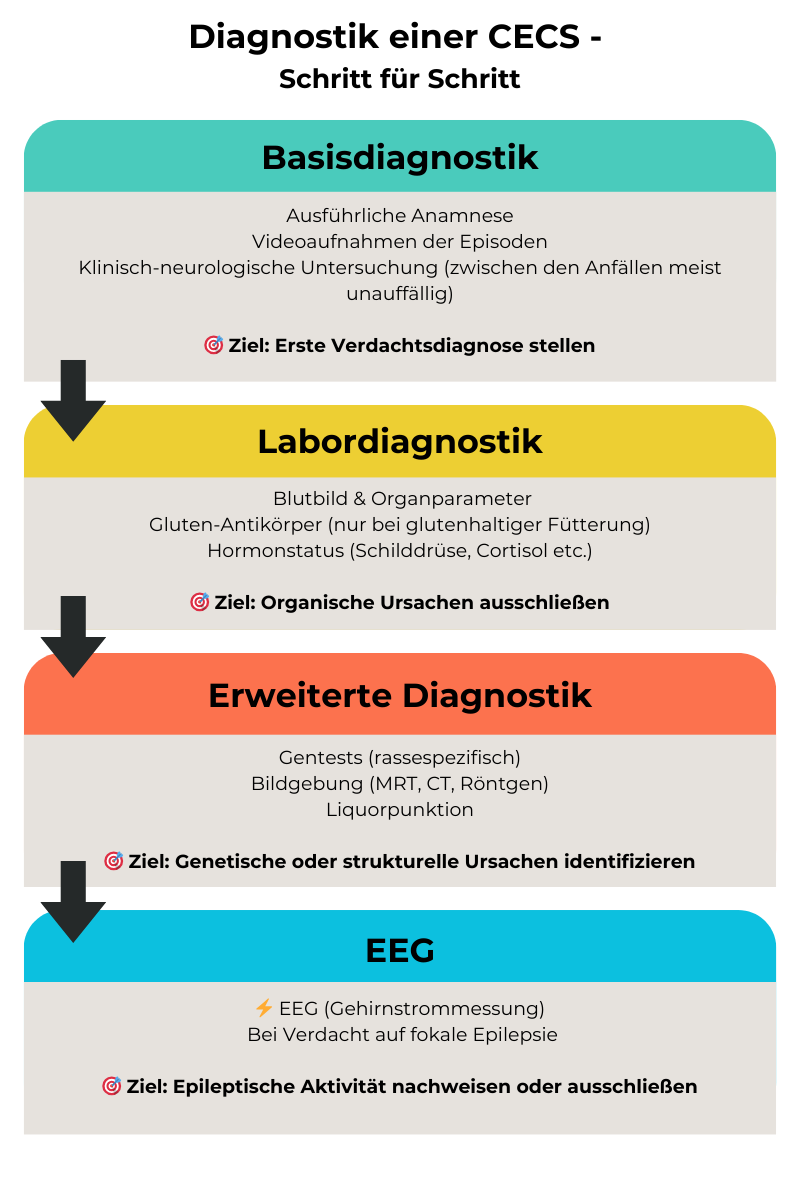

Eine ausführliche Anamnese ist daher essenziell. Wichtige Aspekte sind:

- Lebensumstände des Hundes

- Fütterung (insbesondere Glutenaufnahme)

- Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer der Episoden

- genaue Beschreibung der Symptome

Sehr hilfreich sind dabei Videoaufnahmen der Anfälle – sie ermöglichen eine objektive Einschätzung durch die behandelnde Tierärztin oder den Tierarzt.

Die allgemeine klinische Untersuchung sowie die neurologische Befundung sind zwischen den Episoden in der Regel unauffällig. Das Fehlen persistierender Symptome unterstützt die Verdachtsdiagnose CECS zusätzlich.

Labordiagnostische Untersuchungen

Um Infektionen, organische Grunderkrankungen sowie hormonelle Störungen (Endokrinopathien) auszuschließen, sollte in jedem Fall eine Blutuntersuchung erfolgen. Dazu gehören die Analyse der Blutzellen (Hämatologie) sowie der Organparameter (klinisch-chemisches Profil).

Welche Laborwerte ein typischer „Allgemeiner Check-up“ umfasst und wie du sie korrekt interpretierst, erfährst du in unserem Onlinekurs „Laborblick“.

Ergänzend können spezielle Blutuntersuchungen zur weiteren Abklärung beitragen. Dazu zählen insbesondere Tests auf Gluten-spezifische Antikörper, wie:

- Anti-Gliadin-Antikörper

- Transglutaminase-2-Antikörper

Diese Antikörper stehen im Zusammenhang mit der glutensensitiven paroxysmalen Dyskinesie (PGSD). Wichtig: Der Test ist nur dann aussagekräftig, wenn der Hund nicht glutenfrei gefüttert wird – andernfalls können die Antikörperwerte falsch-negativ ausfallen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, genetische Untersuchungen durchzuführen – allerdings nur für bestimmte Rassen, bei denen entsprechende Gentests verfügbar sind. Dazu gehören:

- Kerry Blue Terrier & Chinesischer Schopfhund: Canine Multiple Systemdegeneration (Gen: SERAC1)

- Cavalier King Charles Spaniel: Episodic Falling (Gen: BCAN)

- Soft Coated Wheaten Terrier: Paroxysmale Dyskinesie (Gen: PIGN)

- Shetland Sheepdog (Sheltie): Paroxysmale Dyskinesie (Gen: PCK2)

Weiterführende Diagnostik

Je nach den Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchungen kann eine weiterführende Diagnostik sinnvoll sein.

Dazu zählen bildgebende Verfahren wie:

- Röntgenaufnahmen

- Ultraschalluntersuchungen

- Magnetresonanztomographie (MRT)

Auch eine Liquorpunktion (Untersuchung von Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit) kann helfen, andere neurologische Erkrankungen zu identifizieren oder auszuschließen – zum Beispiel entzündliche Prozesse oder strukturelle Veränderungen.

Da die Abgrenzung von CECS zu fokalen epileptischen Anfällen klinisch oft schwierig ist, empfiehlt sich bei unklaren Fällen auch die Durchführung eines Elektroenzephalogramms (EEG) zur Beurteilung der Gehirnaktivität.

Grundlagen und Therapie bei CECS

Eine langfristig erfolgreiche Behandlung kann nur auf Basis einer sicheren tierärztlichen Diagnose erfolgen. Das Canine Epileptoid Cramping Syndrome (CECS) gilt als nicht heilbar, dennoch können verschiedene Maßnahmen die Symptomatik deutlich lindern und die Lebensqualität der betroffenen Hunde erheblich verbessern.

Im Folgenden stelle ich dir verschiedene Therapieansätze vor:

Medikamentöse Behandlung

Auch wenn CECS nicht auf klassische Antiepileptika anspricht, gibt es einzelne Fallberichte über medikamentöse Therapieerfolge:

- Beim Welsh Terrier wurde eine positive Reaktion auf Levetiracetam beobachtet.

- Beim Soft Coated Wheaten Terrier und beim Cavalier King Charles Spaniel konnte eine Besserung unter Acetazolamid (ein Carboanhydrase-Hemmer) erreicht werden.

- Zudem wird der Einsatz von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) diskutiert.

☝️ Eine medikamentöse Behandlung gehört grundsätzlich in erfahrene fachtierärztliche Hände, da sie individuell angepasst und regelmäßig überprüft werden muss.

Diätetische Behandlungsmöglichkeiten

Insbesondere bei einer glutensensitiven Dyskinesie kann eine konsequent glutenfreie Diät die Anfallshäufigkeit deutlich reduzieren – teilweise bis zur Symptomfreiheit.

Studien und Fallberichte belegen die Wirksamkeit dieser Maßnahme besonders bei:

- Border Terriern

- Labrador Retrievern

- Shelties – hier wurde zusätzlich ein positiver Effekt durch eine protein- und tryptophanreiche Diät beschrieben.

Nach aktuellem Wissensstand gilt die glutenfreie Fütterung als wichtigster und effektivster Therapieansatz bei CECS.

Was bedeutet glutenfrei füttern?

Eine glutenfreie Ernährung erfordert die vollständige Eliminierung aller glutenhaltigen Komponenten. Sowohl Fertigfutter als auch selbst zubereitete Rationen sind geeignet.

- Fertigfutter: Einige Hersteller bieten zertifiziert glutenfreies Hundefutter an – entsprechende Hinweise sind meist auf der Verpackung zu finden. Auch hydrolysierte Diäten sind in der Regel glutenfrei und können verwendet werden.

- Eigenrationen: Sowohl gekochte als auch roh basierte Rationen sind möglich. Geeignete glutenfreie Kohlenhydratquellen sind z. B.:

- Reis

- Hirse

- Hafer (glutenfrei deklariert)

- Mais

- Kartoffeln

- Nahrungsergänzungsmittel mit therapeutischem Nutzen

- Omega-3-Fettsäuren & Antioxidantien: Entzündungshemmende Effekte (Omega-3), Schutz vor Zellschäden (Vitamin E, C)

- B-Vitamine: Unterstützen die Neurotransmitterproduktion, wirken neuroprotektiv – eine bedarfsgerechte Versorgung ist bei CECS besonders wichtig.

Eine glutenfreie Diät ist nur dann diagnostisch verwertbar, wenn vor dem Antikörpertest mindestens 6 Wochen lang glutenhaltig gefüttert wurde. Ansonsten kann das Testergebnis verfälscht sein.

Fütterungsrhythmus

Auch eine regelmäßige Fütterungsfrequenz und eine konstante Futterzusammensetzung können helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und potenzielle Anfallsauslöser zu reduzieren.

Unterstützende Maßnahmen

Physiotherapie & Bewegung

Regelmäßige, maßvolle Bewegung unterstützt die Muskelgesundheit. Zusätzlich können physiotherapeutische Anwendungen helfen, Verspannungen und Krämpfe zu lindern.

Verhaltenstherapie & Stressmanagement

Stress gilt als möglicher Trigger für CECS. Daher kann eine Optimierung der Umweltbedingungen, ggf. kombiniert mit gezieltem Verhaltenstraining, die Anfallshäufigkeit reduzieren.

Canine Epileptoid Cramping Syndrom im Alltag

Bedeutung für die Zucht

Ein Gentest ist nicht nur diagnostisch relevant, sondern auch für die Zuchtpraxis essenziell. Hunde mit nachgewiesener Mutation, die mit einer paroxysmalen Dyskinesie in Zusammenhang steht, sollten konsequent von der Zucht ausgeschlossen werden.

Auch bei familiärer Häufung oder bei Verdacht auf genetische Prädisposition sollte die weitere Zucht kritisch überdacht werden.

Lebenserwartung & Lebensqualität

CECS kann zwar dramatisch aussehen, stellt aber keine lebensbedrohliche Erkrankung dar. Die Lebenserwartung ist in der Regel nicht beeinträchtigt.

Was zählt, ist die Lebensqualität des Hundes – und hier kannst du als Halter:in viel bewirken:

Durch eine individuell abgestimmte Ernährung, tierärztliche Begleitung und ein stressarmes Umfeld ermöglichst du deinem Hund ein glückliches, aktives und langes Leben – trotz CECS.

Auch wenn CECS dramatisch aussehen kann, ist die Erkrankung nicht lebensbedrohlich. Mit einer passenden Ernährung, stressarmer Umgebung und tierärztlicher Begleitung kannst du die Lebensqualität deines Hundes deutlich verbessern.

Was du mitnehmen solltest – Zusammenfassung

- Canine Epileptoid Cramping Syndrom (CECS) ist eine neurologische Bewegungsstörung, die epilepsieähnlich wirkt, aber ohne Bewusstseinsverlust verläuft.

- Die Diagnose erfordert Erfahrung, eine genaue Anamnese und ggf. Videoaufnahmen – klassische epileptische Muster fehlen meist.

- Die wirksamste Therapieform bei glutensensitiven Formen ist eine konsequente glutenfreie Ernährung, idealerweise begleitet durch eine tierärztliche Betreuung.

- Ergänzende Maßnahmen wie Nahrungsergänzung, Stressreduktion und Physiotherapie können zusätzlich helfen.CECS verkürzt die Lebenserwartung nicht – mit der richtigen Begleitung ist ein gutes Hundeleben möglich.

💡 Wenn du dir bei der Fütterung unsicher bist, lohnt sich fachliche Unterstützung – z. B. durch eine/n spezialisierte/n Tierärzt:in oder Ernährungsberater:in für Hunde.

Quellen:

Black V, Garosi L, Lowrie M, Harvey RJ, Gale J. Phenotypic characterisation of canine epileptoid cramping syndrome in the Border terrier. J Small Anim Pract. 2014 Feb;55(2):102-7. doi: 10.1111/jsap.12170. Epub 2013 Dec 26. PMID: 24372194; PMCID: PMC4277704.

Konrad Jurina und Viola Melchers: Krampfanfall beim Border Terrier. In: Der praktische Tierarzt 96, 2015, Nr. 11, S. 974.

Czaja-Bulsa G. Non-coeliac gluten sensitivity – a new disease with gluten intolerance. Clin Nutr 2015;34:189-194. doi: 10.1016/j.clnu.2014.08.012.

Cerda-Gonzalez S, Packer RA, Garosi L, Lowrie M, Mandigers PJJ, O’Brien DP, Volk HA. International veterinary canine dyskinesia task force ECVN consensus statement: Terminology and classification. J Vet Intern Med. 2021 May;35(3):1218-1230. doi: 10.1111/jvim.16108. Epub 2021 Mar 26. PMID: 33769611; PMCID: PMC8162615.

De Lahunta A, Glass E, Kent. Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neurology. 4th Edition, 2015, Elsevier Saunders

Danke für diesen wunderbaren Artikel! Leider häufen sich auch die Fälle bei Galgos und deren Kreuzungen. Lieben Gruß Sabine

Hallo Sabine, ganz lieben Dank für dein Feedback und diesen wichtigen Hinweis! Das ist tatsächlich eine spannende Beobachtung. CECS (Canine Epileptoid Cramping Syndrome) ist ja vor allem vom Border Terrier bekannt, aber mittlerweile gibt es vereinzelt Berichte über ähnliche Symptome auch bei anderen Rassen.

Es wäre spannend, ob bei diesen Galgos ähnliche Auslöser, Symptomverläufe und Ansprechbarkeit auf Fütterungsumstellungen beobachtet werden wie bei den klassischen Fällen. Wenn du da weitere Infos oder persönliche Erfahrungen hast, freue ich mich sehr über den Austausch!

Danke dir für den wichtigen Impuls und liebe Grüße zurück

Anja